하이디 부허와 루이즈 부르주아, 집을 해체하고 다시 짓다

하이디 부허와 루이즈 부르주아가 풀어낸 기억과 해방의 예술.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

2014년 미국뉴욕에 위치한 스위스 인스티튜드에서 진행된 하이디 부허 전시 전경.

2014년 미국뉴욕에 위치한 스위스 인스티튜드에서 진행된 하이디 부허 전시 전경.

하이디 부허, 집의 표면을 벗겨낸 기억과 저항의 기록

껍질을 벗겨야 진짜 무언가가 드러난다. 스위스 아방가르드 예술가 하이디 부허는 집과 공간의 표면을 벗겨낸다. 라텍스를 붓고 거즈를 덧대 굳힌 뒤, 그것을 마치 피부를 벗기듯 떼어내는 독창적인 기법은 하이디 부허가 고안한 ‘스키닝(Skinning)’ 방식이다. 형상의 복제가 아닌, 기억과 억압을 물리적으로 드러내는 행위. 이는 과거와의 결별이자 억압에서 벗어나려는 그녀의 저항이다.

이런 작업은 하이디 부허의 개인적 경험과 시대적 맥락에서 비롯된 것이다. 1940~1950년대의 스위스는 극도로 보수적인 가부장제 사회였고, 여성은 집 안의 역할로만 제한됐다. 하이디 부허가 성장한 스위스 빈터투어의 가정도 크게 다르지 않았다. 아버지의 서재는 권위의 공간이었고, 어머니는 부엌에서 음식을 대접하느라 분주했다. 집이라는 구조물 안에 고정된 성 역할과 위계는 하이디 부허에게 억압의 상징이자 사회적 장치임을 각인시켰고 그녀는 이를 예술로 전환했다.

첫 스키닝 작업인 ‘Herrenzimmer’는 바로 아버지의 서재를 재현한 것. 마룻바닥과 나무 벽, 주철 난방기까지 라텍스로 복제한 뒤, 굳은 껍질을 조각조각 떼어내 전시장에 걸었다. ‘신사들의 방’이라는 작품의 이름처럼 공간마저 젠더에 따라 분리되던 시대. 하이디 부허는 공간의 표면을 벗겨내며 권위의 상징을 해체하고, 그 안에 쌓인 감정과 기억을 시각화했다. 라텍스 껍질은 시간이 지나며 갈라지고 색이 바래 마치 미라의 피부처럼 건조하고 생경한 질감을 남긴다. 그것은 한 시대의 흔적이자, 하이디 부허가 감내한 고통이 형상화된 결과다. 부허는 공간이 가진 사회적 위계와 동시에 그 안에서 겪은 개인의 기억을 꺼내 보여주었다. 하이디 부허에게 집은 자신을 옭아맨 기억이자, 해방을 선언하는 장치였다. 나아가 예술을 통해 자신을 다시 써내려 간 장소이기도 하고.

하이디 부허

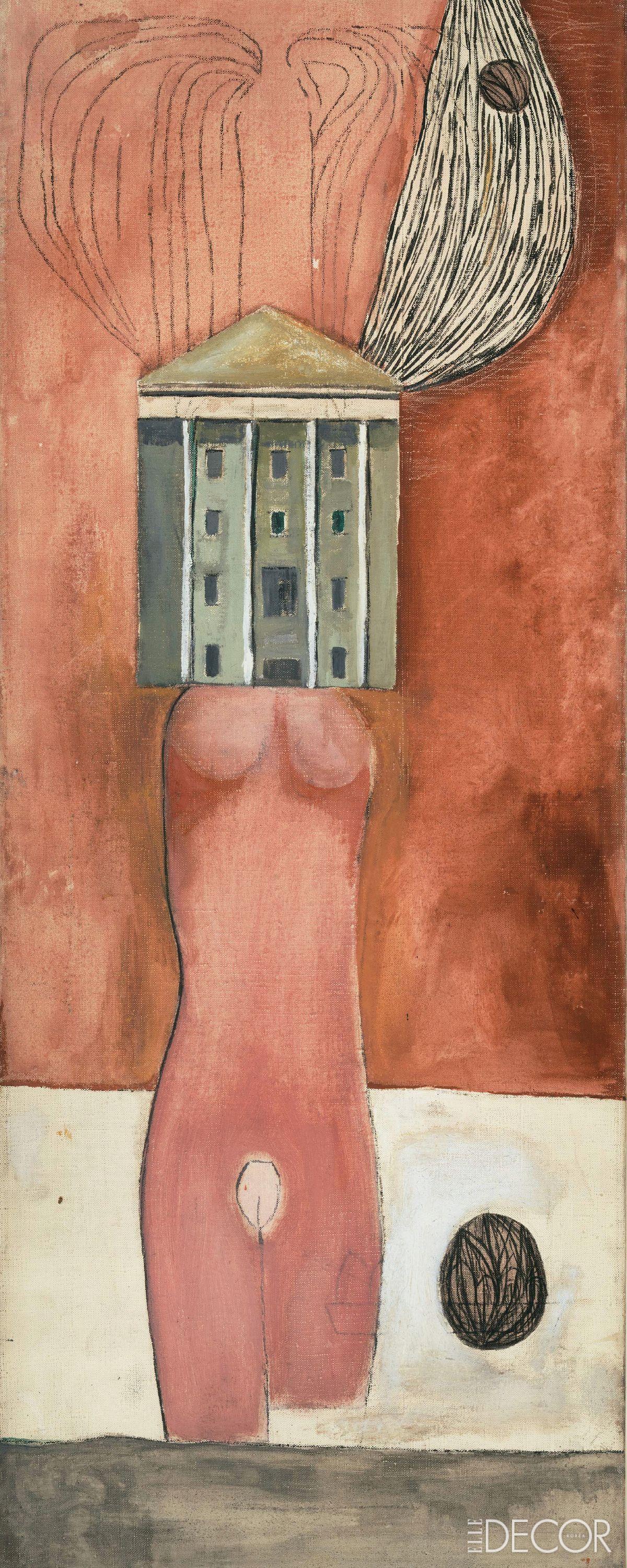

‘Fallen Woman(Femme Maison)’(1946~1947).

‘Femme Maison’(1946~1947).

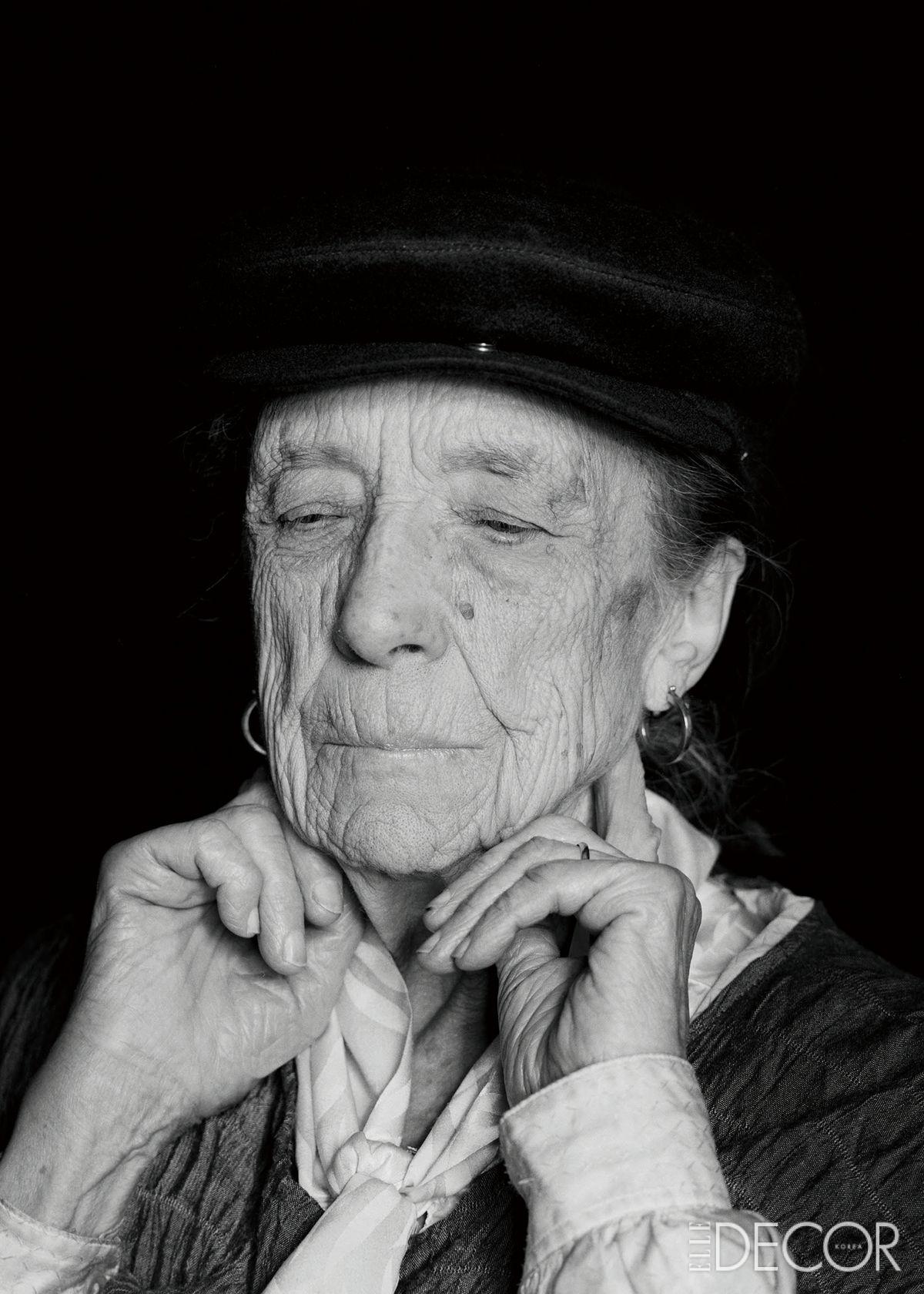

루이즈 부르주아.

루이즈 부르주아, 기억과 감정으로 지은 마지막 집

루이즈 부르주아에게 집은 사랑과 불안, 애착과 배신이 얽힌 양가적 장소였다. 불륜을 저지른 아버지에 대한 원망과 병든 어머니에 대한 연민, 결혼과 출산이 가져온 정신적 혼란과 두려움까지. 루이즈 부르주아가 평생에 걸쳐 마주하고 극복하려 했던 상처가 안락과 쉼터를 상징하는 ‘집’이라는 공간에서 비롯됐다는 점에서 아이러니하다.

집에 대한 루이스 부르주아의 인식은 여성의 신체와 건축을 결합한 연작 '팜므 메종(Femme Maison)' 시리즈에서 뚜렷하게 드러난다. 전형적인 박공지붕 집에 여성의 머리나 몸이 결합된 그림들은 여성이 가정이라는 틀에 갇혀 정체성을 억압당하는 현실을 단적으로 보여주고 있다. 말년의 루이즈 부르주아는 집을 조금 다른 시선으로 바라봤다. 세상을 떠나기 2년 전인 2008년, 마지막 연작 중 하나인 ‘셀(Cell)’을 선보였다. 다양한 문과 철망, 유리구 등의 오브제를 조합한 이 설치미술 작업은 기억과 감정이 중첩된 심리적 방이자, 내면의 오르막길이다.

루이즈 부르주아는 오랫동안 작업해 온 브루클린 스튜디오의 나선형 계단을 이 작품에 차용했는데, 계단은 철망 케이지에 둘러싸인 채 천천히 하늘을 향해 솟아오른다. 그 안에는 부모를 상징하는 나무, 점점 커지며 떠오르는 푸른 유리구, 실과 바늘 등 어린 시절의 기억과 상처를 담은 상징적 오브제들이 배치돼 있다. 낙관적인 요소를 품고 있는 마지막 방을 통해 짐작할 수 있는 것은 억압과 결핍의 서사로 가득했던 집이 더 이상 감금의 공간으로 표현되지 않았다는 점이다. 루이스 부르주아는 집을 내면의 화해와 치유를 위한 장소, 자신과 평화를 이루는 공간으로 다시 바라봤다. 상처를 저장하고 불안을 곱씹는 공간이 아니라, 과거의 고통을 끌어안고 스스로 회복해 가는 내면의 장소로 전환된 것이다. 그렇게 루이즈 부르주아는 마침내 자신 안에 남아 있던 집의 유령들과 조용히 화해했을지도 모른다.

‘Cell(The Last Climb)’(2008),

Credit

- 에디터 권아름·윤정훈

- 사진 ©MATTHEW HERRMANN·THE ESTATE OF HEIDI BUCHER

- 사진 ©THE EASTON FOUNDATION·OLIVER MARK

- 아트 디자이너 이유미

- 디지털 디자이너 오주영

- COURTESY OF THE ESTATE OF HEIDI BUCHER AND LEHMANN MAUPIN

- COURTESY OF NEW YORK·SEOUL· AND LONDON

- COURTESY OF SWISS INSTITUTE·CONTEMPORARY ART

2026 봄 필수템은 이겁니다

옷 얇아지기 전 미리 준비하세요, 패션·뷰티 힌트는 엘르에서.

이 기사도 흥미로우실 거예요!