갈라 포라스-김이 돌을 그리는 이유

갈라 포라스-김의 개인전이 국제 갤러리에서 열린다. 무려 '수석'에 관한 전시.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

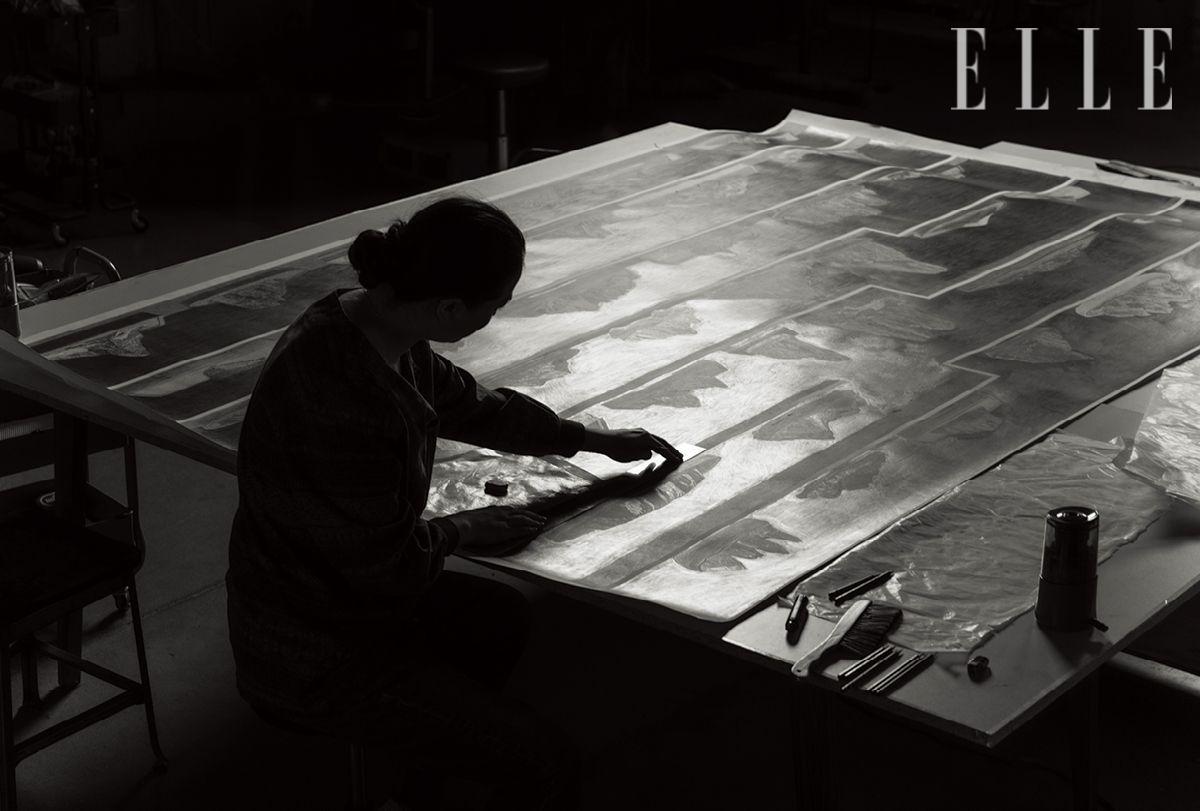

9월 국제갤러리 전시를 앞두고 신작 작업에 몰두 중인 갈라 포라스-김의 로스앤젤레스 스튜디오.

오는 9월 2일, 서울 국제갤러리에서 수석을 다룬 전시 <자연 형태를 담는 조건>이 열립니다. 지난해엔 리움미술관에서 <국보>전을 열었죠. 어떻게 제도화된 국보에서 개인 수집품인 수석으로 관심이 옮겨갔나요

<국보>전을 위한 리서치에서 한국의 수석 문화를 알게 됐어요. 당시 저는 국보의 지정 과정, 사용되는 기준, 관련 제도 등 ‘어떤 물건이 국보가 되는지’를 연구했는데, 자기만의 가치 체계를 가진 개인 수집가들이 있다는 걸 알고 마치 평행세계를 발견한 것 같은 기분이 들었어요. 수석 수집가들은 그들만의 협회도 있고, 전시도 하며 출판물을 펴냅니다. 마치 박물관이라는 공식적 세계의 그림자 버전 같았죠.

국가 기관 밖에서 작동하는 또 다른 문화적 가치 체계에 주목한 셈이군요

정확해요. 모든 매혹적인 것에 동일한 미적 기준이 적용되는 건 아니에요. 박물관에는 절대 들어가지 못할 돌이 수집가들에게는 높이 평가받을 수 있듯 기준은 완전히 달라질 수 있죠. 각기 다른 맥락에서 가치라는 것이 어떻게 만들어지고 유지되는지 생각하게 됐어요. 한국뿐 아니라 비슷한 전통을 지닌 중국, 일본의 수석 협회도 연구했습니다. 흥미로운 사실은 각 문화마다 좋은 돌의 기준이 아주 구체적으로 발달했다는 거였어요. 한국에서는 산을 닮거나 표면에서 움직임이 느껴지는 돌을 선호하듯 말이죠.

9월 국제갤러리 전시를 앞두고 신작 작업에 몰두 중인 갈라 포라스-김의 로스앤젤레스 스튜디오.

당신에게 돌은 각별한 존재인 것 같습니다. 멕시코 피라미드의 거석이나 전라남도 고창의 고인돌이 작품 주제가 되기도 했죠. 어릴 적부터 돌을 모았다는 이야기도 들었어요. 개인적 기준에서 돌의 매력은 무엇인가요

그냥 아름답고, 돈이 안 들었어요(웃음). 어디서나 찾을 수 있는데 저마다 독특한 구석을 지니고 있다는 게 마음에 들었죠. 어린아이가 수집할 수 있는 다른 것과는 달리 부서지거나 닳지도 않았고요. 본질적으로 영구적인 존재였죠.

‘영구적’이라는 표현이 흥미롭습니다. 컬렉션이란 어디까지나 일시적이고, 사람과 사람 사이를 오가며 움직이니까요

돌이라는 사물 자체는 영구적이지만 그것과 우리가 맺는 관계는 일시적입니다. 돌은 수백만 년 동안 존재할 수 있지만, 누군가의 컬렉션에 머무르는 건 몇십 년뿐이니까요. 제겐 돌이 가득 든 상자가 있어요. 때론 작업에 사용하고, 때론 그냥 스튜디오에 둡니다. 한번 흥미롭게 보기 시작하면 멈추기 어려워요. 이처럼 특별한 물건이 우리 주변에 많이 존재하지만, 모두 수집 대상이 되진 않아요. 결국 ‘어떻게 보는가’에 관한 문제인 것이죠.

갈라 포라스-김.

이번 전시를 준비하며 ‘균형 잡힌 돌’ ‘우주에서 온 돌’ ‘신성한 돌’ 같은 분류 카테고리를 만들었어요. 기존 분류에 자신만의 분류법을 더한 게 흥미로웠습니다

재구성한 분류 체계임을 드러내는 것이 이 프로젝트의 핵심이에요. 돌을 물리적으로 ‘잡는’ 조건과 어떤 것이 ‘간직할 가치가 있다’고 보는 개념적 조건을 모두 생각했어요. 우선 인터넷에서 돌 이미지를 수집하기 시작했는데, 수석협회 홈페이지나 수집가, 박물관 자료 등을 참고하며 정리하다 보니 나름 분류 체계가 만들어지더군요. 전통적인 수석 분류를 참고했지만, 그대로 따르기보다 좀 더 유희적이거나 현대적으로 다가갔습니다. 이를테면 ‘우주에서 온 돌’ 같은 건 전통적 분류에 해당하지 않지만 지금 우리가 돌을 바라보는 방식을 반영해요.

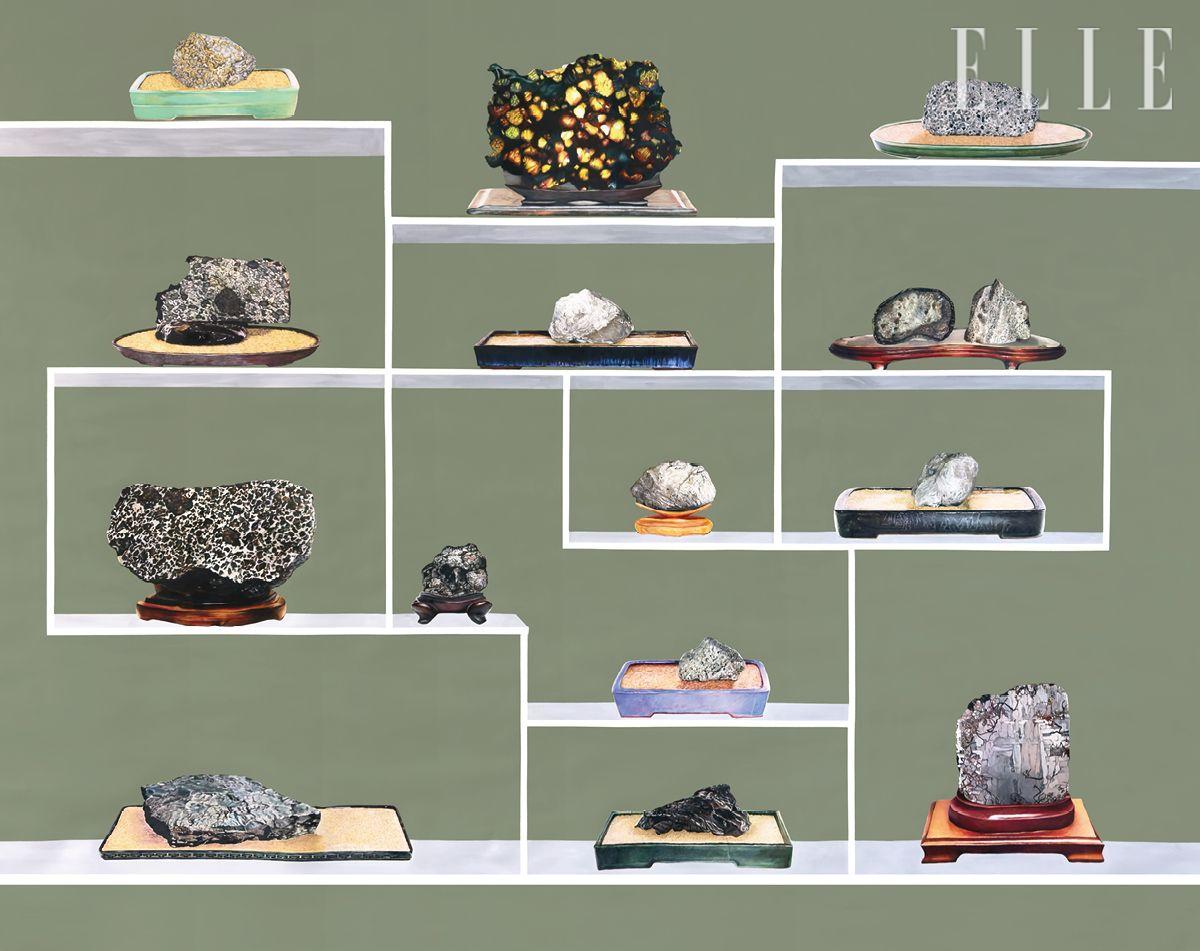

형태와 문양이 제각각인 수석들을 한 평면에 진열하듯 그려낸 방식이 인상적이에요. 이번 신작 역시 페인팅이 아닌 드로잉이며, 색연필 같은 소박한 재료를 사용했죠. 이런 표현 방식을 고집하는 이유는

노트나 습작처럼 드로잉은 페인팅보다 더 임시적이고, 덜 기념비적으로 느껴져서 좋아요. 게다가 연필은 누구나 쓰는 도구잖아요. 구하기 쉽고, 재료에 대한 신비감이 없어요. 테이블에 앉아 몇 시간씩 그리다 보면 대상에 대한 생각이 좀 더 깊어지기도 하고요. 이 드로잉들은 수백 시간이 걸리지만, 단순한 연필로 만들어져요. 이는 제가 가치에 대해 생각하는 방식과도 연결됩니다. 가치는 값비싼 재료가 아니라 시간과 관심에서 나온다는 걸 말이죠.

‘15 Rocks from Outer Space’(2025). 서로 다른 돌의 형태와 시점을 한 화면에 겹쳐낸, 책거리 양식의 드로잉. 색연필이라는 친숙한 도구로 완성했다.

이번 전시에는 수석 애호가들의 돌과 사연을 모아 작품과 함께 진열하는 자리도 마련했다고 들었습니다. 보통 작가의 작업만 걸리는 공간에 관람자가 참여하는 구성을 시도한 이유가 있을까요

이 프로젝트는 모든 선택을 타당하게 생각합니다. 전통적 수석의 기준에 맞는 돌을 제시할 수도 있고, 휴가차 방문한 해변에서 주운 돌이나 공사장의 콘크리트 조각을 가져올 수도 있죠. 수집과 가치 부여에 대상을 향한 정의를 열어두고, 이를 통해 ‘수집할 만한 가치를 결정하는 것이 누구인가’를 묻고 싶었습니다. 수석협회의 기준은 아주 엄격하고, 거기에 참여하려면 전문성이 필요합니다. 저는 좀 더 민주적인 시스템을 만들고 싶었어요. 전시를 마치고 사람들이 돌을 되찾아가는 것도 컨셉트의 일부죠. 영구적인 컬렉션을 모집한 게 아니라 도서관처럼 대출하는 시스템을 선택한 겁니다.

사람들이 보내주는 돌을 분류하는 시스템은 이미 개발했나요? 아니면 들어오는 돌에 따라 바뀔 수도 있나요

균형 잡힌 돌과 무늬 있는 돌, 구멍 있는 돌처럼 형식적 특성을 바탕으로 만든 분류가 있긴 해요. 하지만 모이는 돌에 따라 새로운 분류를 만들 수도 있죠. 누군가 화석이 박혀 있는 돌을 가져오면 그 자체가 하나의 새로운 기준이 될 수 있는 것처럼 말이죠.

연필로 그려낸 대형 드로잉은 친근하면서도 장엄하다. 수백 시간에 걸쳐 완성된 드로잉에는 작가의 오랜 응시와 관찰의 시간이 켜켜이 스며들어 있다.

이번 프로젝트에서는 그런 유연성이 중요한 것 같아요. 고착화된 체계가 아니라 실제 일어나는 일에 반응하는 체계 말이에요

생각해 보면 결국 컬렉션이라는 것도 이런 방식으로 작동해요. 무엇을 분류하고 가치를 매기는 기준은 시기마다 무엇을 중요하게 여기는가에 따라 진화하잖아요.

가치의 기준에 대한 이야기가 나와서 말인데, 인터뷰를 준비하며 현재 남북한의 국보 개수를 헤아려봤어요. 과거 리움에서 선보인 12m짜리 작품 ‘국보 530점’과 수가 맞지 않더군요

국보의 수는 새로운 유물이 지정되거나 때로는 해제되면서 늘 달라져요. 즉 ‘국보 530점’이라는 제목은 언제든 바뀔 수 있는 숫자죠. 우리는 국보를 영구적인 무언가로 생각하지만, 그런 분류 자체가 역사적으로는 꽤 최근의 것이기도 해요. 무엇이 보물인지는 정치와 학문, 심지어 취향에 따라 변하기도 해요. 당시 그 작품을 본 어떤 분은 제가 ‘국보’라고 알고 있는 게 ‘보물’로 강등됐다고 알려주기도 했어요.

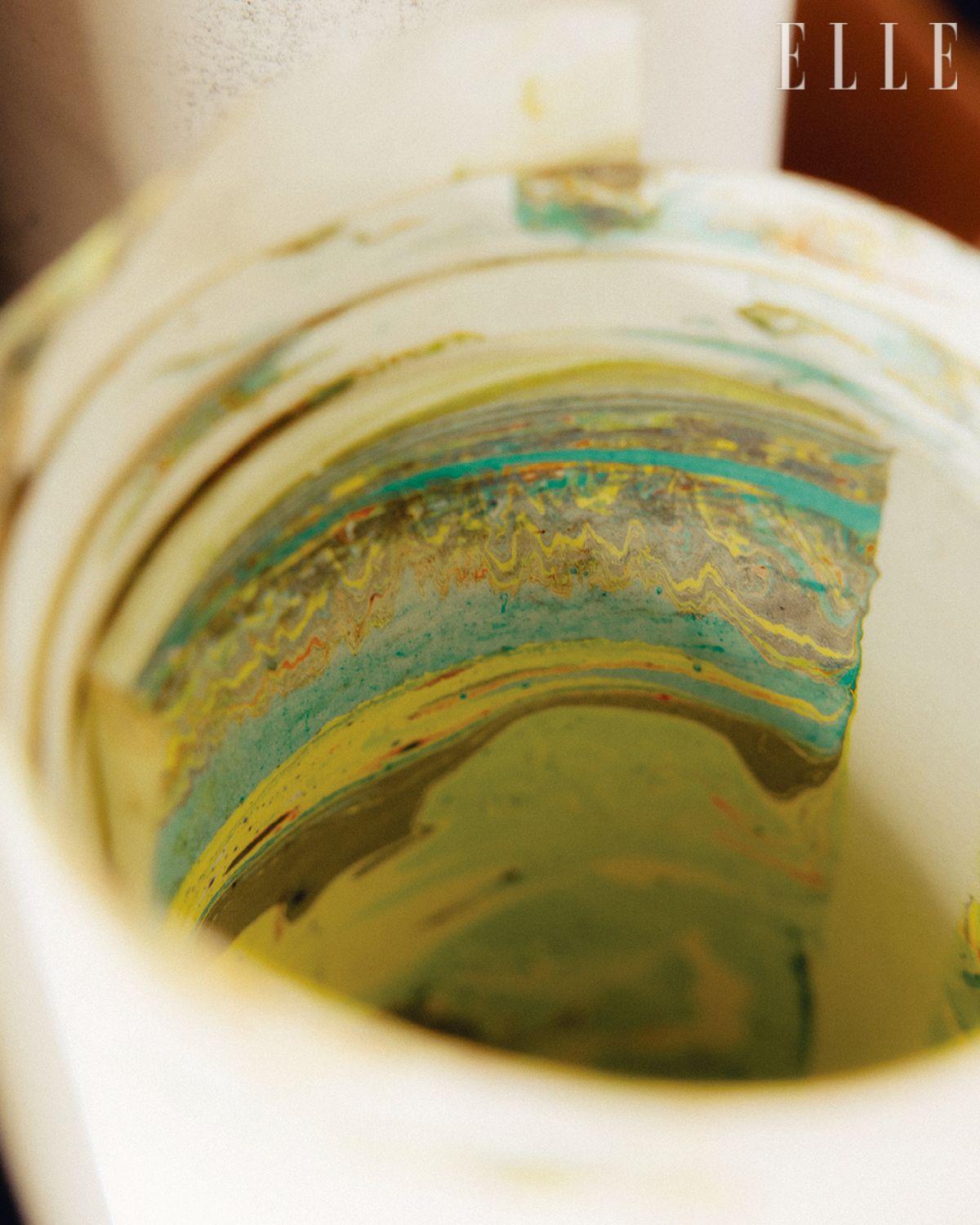

색깔별로 정리된 색연필, 닳아 없어진 연필들, 리서치 자료와 작업이 공존하는 공간. 작가의 호흡이 고스란히 전해지는 작업실 풍경.

“내 작업은 주로 리서치로 이뤄지지만, 작품을 보는 관람자를 생각해야 한다”고 이야기한 적 있습니다. 비슷한 의미로 “엄마가 친구들을 데려와도 볼 수 있는 작업을 만들고 싶다”고도 했죠

‘리서치’라고 하면 꽤 학술적이거나 개념적으로 보일 수 있어요. 하지만 저는 제 작품이 여러 층위에서 접근할 수 있었으면 좋겠어요. 국보를 둘러싼 한국의 문화 정책은 모르지만, 전 제 드로잉을 관람자들이 ‘드로잉’으로서 감상할 수 있길 바랍니다. 제도 비판에는 관심 없을지라도 공예적 기술과 이미지는 감상할 수 있고, 그로 인한 이야기도 할 수 있으니까요.

작품을 향해 여러 진입점을 만들고 싶은가요

미술은 예술 학위가 있는 사람들만 위한 게 아니어야 한다고 생각해요. 작품의 형식적 특징, 그러니까 색상과 구성, 재료 같은 것들은 개념적 프레임 워크를 다 알지 못해도 감상할 수 있어야 한다고 믿어요.

색깔별로 정리된 색연필, 닳아 없어진 연필들, 리서치 자료와 작업이 공존하는 공간. 작가의 호흡이 고스란히 전해지는 작업실 풍경.

이번 전시는 갤러리에서 선보인다는 점에서 그 진입점이 조금 다를 수 있겠어요. 그간 미술관에서 박물관까지 다양한 ‘뮤지엄’과 작업했는데, 갤러리와 작업하는 건 당신에게 어떤 의미일지 궁금합니다

각 기관마다 고유한 운영 방식이 있어요. 갤러리는 박물관이나 미술관에 비해 대중과 맺는 관계가 다르죠. 뮤지엄이 모든 사람을 위한 곳이라면, 갤러리는 누구를 초대하고 어떻게 작품을 제시할지에 관해 선별적입니다. 하지만 양쪽 모두 ‘가치’와 ‘수집’에 대해 생각하죠. 이러한 차이 자체가 제겐 흥미로운 맥락으로 다가와요.

색깔별로 정리된 색연필, 닳아 없어진 연필들, 리서치 자료와 작업이 공존하는 공간. 작가의 호흡이 고스란히 전해지는 작업실 풍경.

전시장에서는 수석을 다룬 작품뿐 아니라 몇몇 기존 작품도 만나볼 수 있어요. ‘신호 예보’가 그중 하나인데, 전시장 입구에 놓여 가장 먼저 관람자를 맞이할 예정이라죠. 2023년부터 전시를 열 때마다 선보였던 작품으로, 산업용 제습기로 모은 습기를 모아 바닥 패널에 무작위 패턴을 그리는 작품이에요. 이번엔 어떤 시작을 만들어 보여줄지 기대돼요

습기는 보이지 않지만 늘 존재해요. 으레 작품 보존을 위해 철저히 통제되지만, 이것 역시 생명의 일부라고 할 수 있죠. 이처럼 보이지 않는 존재들이 만들어내는 즉흥적 신호를 포착한 작업으로 전시의 시작을 열고 싶었습니다.

곧 다시 한국 관람자들을 만납니다

정말 기대돼요. 한국 관람자들은 이미 수석 문화를 알고 있어 더 흥미로울 것 같아요. 저 같은 외부자의 시선으로 바라본 수석 문화를 어떻게 받아들일지도 궁금합니다. 사람들이 어떤 기준에서 자신의 돌과 이야기를 가져왔는지도 알고 싶어요. 결국 이 전시는 우리 모두가 나름의 수집가이고, 저마다 기준을 가지고 있다는 걸 보여주는 자리가 될 겁니다.

색깔별로 정리된 색연필, 닳아 없어진 연필들, 리서치 자료와 작업이 공존하는 공간. 작가의 호흡이 고스란히 전해지는 작업실 풍경.

Credit

- 에디터 윤정훈

- 아트 디자이너 정혜림

- 디지털 디자이너 정혜림

- COURTESY OF THE ARTIST AND KUKJE GALLERY

2026 봄 필수템은 이겁니다

옷 얇아지기 전 미리 준비하세요, 패션·뷰티 힌트는 엘르에서.

이 기사도 흥미로우실 거예요!