9월 아트 위크 전시 안내서

미술계가 총출동하는 아트 위크. 지금 누가, 어디서, 어떻게 예술을 일으키고 있을까?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

‘상상의 종말 I’(2022).

아드리안 비야르 로하스 <적군의 언어>, 아트선재센터

조희현(아트선재센터 전시팀장)

」왜 지금, 이 작가

1995년 아트선재센터 옛터에서 열린 첫 전시 <싹>의 30주년을 기념하는 전시다. <싹>은 당시 한국 미술에서 생소했던 장소 특정적 전시와 작품 커미션을 통해 전시 형식을 실험했다. 아드리안 비야르 로하스는 미술관 건물을 통제된 환경이 아닌, 살아 있는 조각적 생태계로 탈바꿈시키는 작가다. 지난 30년간 미술관에 쌓인 제도적 장치와 구조를 해체하고, 미술관 공간의 기존 질서를 완전히 뒤집는 시도를 한 것이다. 미술관 정문은 봉쇄되고, 조명과 온습도 제어 장치는 꺼져 있고, 화이트 큐브의 상징인 흰 가벽은 모두 철거해 콘크리트 골조만 남겼다. 흙과 바위, 나무, 부패한 천막 등 미술관에선 볼 수 없던 물질들이 전시장을 채우며 폐허를 연상시킨다. 심지어 뜨거운 불길이 피어오르기도 한다. 전혀 새로운 아트선재센터와 마주하게 될 것이다.

전시 준비 중 잊을 수 없는 순간

새벽부터 수십 톤의 흙과 거대한 바위들이 미술관으로 들어오던 날, 건물이 무너지는 줄 알았다.

아티스트의 TMI

작업을 위해 ‘타임 엔진’이라는 프로그램을 개발했다. 비디오 게임 엔진과 인공지능 그리고 가상세계를 결합한 디지털 시뮬레이션 도구다. 변화하는 생명체와 건축, 생태계, 사회·정치적 조건이 뒤섞인 세계를 디지털 공간에 구축한 후 이곳에서 생성된 가상 조각들을 ‘다운로드’해 현실세계에 물리적 형태로 정교하게 구현한다. 디지털 세계를 설계하고, 그 세계가 작가의 조각을 모델링하는 것이다.

큐레이터의 비밀 미션

작가의 조각은 금속과 콘크리트, 플라스틱, 흙, 유리, 수지, 소금, 나무껍질, 자동차 부품 등 유기적·무기적 재료가 층층이 쌓인 복합체다. 그리고 그의 조각들은 고정돼 있지 않고 살아 있는 생명체처럼 매 전시마다 유기적으로 진화하고 변화한다. 이전의 다른 전시와 비교해 아트선재센터에서 조각들이 어떻게 달라졌는지 비교해 보길. 거대한 조각 ‘상상의 종말’에 피어난 살아 있는 작은 식물도 찾아보자.

관람 후 다음 목적지

경복궁을 따라 걸어가다 서촌의 ‘바 뽐’으로. 한국의 제철 과일과 채소를 활용한 감각적인 칵테일을 소개하는 바다.

‘Open Daze’(2024).

안토니 곰리 <불가분적 관계 Inextricable>

폴리 로빈슨 게어(Polly Robinson Gaer), 타데우스 로팍 런던 총괄 디렉터

」가장 끌리는 작품

‘정착(Dwell)’(2022)에 깊이 매료돼 한동안 헤어나지 못했다. 일상 공간과 인간 신체 비례를 반영한 구조물의 철제 바들이 내 일상의 동선과 행위를 놀랄 정도로 정밀하게 그려내는 듯했다. 작업 공간에 머무르는 듯 감각을 탁월하게 전달하는 예술적 통찰이 돋보이는 작품.

전시 준비 중 잊을 수 없는 순간

안토니 곰리가 타데우스 로팍의 지하 전시장 바닥과 천장, 벽이 만나는 직각의 공간에 ‘머묾 I(Stay I)’(2024), ‘머묾 II(Stay II)’(2024), ‘머묾 III(Stay III)’(2024) 석 점을 치밀하게 배치하는 구상을 설명했을 때. 그 자리에서 이번 전시가 안토니 곰리와 잊을 수 없는 조우가 될 것을 직감했다.

아티스트의 TMI

몇 해 전, 어느 일요일 아침 작가와 친구들이 함께한 아침 식사 자리에서 그는 우리 각자에게 젖은 찰흙 한 덩이를 건네며 “무언가 만들어보자”고 제안했다. 나는 20여 년 전 딸과 플라스티신(점토의 일종)으로 놀던 이후 손으로 무엇인가를 만든 적이 없어 완전히 난감했다. 서투르게 만지고 주무르며 어색하게 시간을 보내던 중에 고개를 들어 그의 손을 바라보니 질주하는 말 한 마리가 생생하게 탄생하고 있었다. 눈앞에서 단 몇 분 만에 완성된 그 말은 아름답게 균형 잡혀 있었고, 움직임과 개성이 살아 있는 놀라운 작품이었다. 조각은 안토니 곰리에게 있어 숨 쉬는 것만큼이나 자연스러운 것.

관람 후 다음 목적지

타데우스 로팍 서울 인근의 ‘크레이트커피’.

‘Retreat: Slump’(2022).

타데우스 로팍 × 화이트 큐브

수산나 그리브스(Susanna Greeves), 화이트 큐브 글로벌 디렉터

」전시 준비 중 잊을 수 없는 순간

크레인을 이용해 검은색 주철 조각 ‘쉼 XIII(Cotch XIII)’(2024)을 호림아트센터 외벽 위에 가볍게 내려놓는 순간 숨이 멎는 듯했다. 설치가 완료된 뒤 이 외부 작품들은 원래 그 자리에 있었던 듯 움직이는 군중 속에 정지된 형태로 자연스럽게 자리 잡았다. 이번 전시는 화이트 큐브 갤러리 공간을 넘어 청담동의 번화한 거리로 확장된다. 건물과 인파 속, 도시의 흐름 한가운데 석 점의 조각이 설치된다. 스튜디오와 갤러리 팀은 설치 허가 협상부터 구조 계산, 실제 설치 과정까지 여러 과제를 해결해야 했다. 특히 전시장 전면의 좁은 유리 공간에 작품을 배치하기 위해 외벽 유리를 철거한 뒤 다시 설치하는 작업도 했다.

가장 끌리는 작품

외부에 설치된 작품 중 거의 눈에 띄지 않지만 강렬하고 고요한 존재감을 지닌 ‘움츠림(Retreat: Slump)’(2022). 전시장 입구 옆, 두 채의 높은 건물 사이의 좁은 통로에 있다. 콘크리트 블록이 집합된 형태는 건물을 연상시키는 동시에 앉아 있는 인물의 형상을 묘사한다. 하나의 신체를 위한 벙커처럼 견고하게 만들어져 있지만, 동시에 폐쇄적이기도 하다. 작은 구멍 하나가 내부의 텅 빈 검은 공간으로 이어지는데, 곰리가 ‘우리 몸의 유한한 경계 안에 존재하는 무한한 어둠’이라고 부르는 부분이다. 물리적 제약과 무관하게 우리의 내면 공간이 지닌 자유와 마음속에서 끝없이 여행할 수 있는 거리를 떠올리게 한다.

아티스트의 TMI

안토니 곰리는 수십 년 동안 하루도 빠짐없이 주머니에 작은 노트를 지니고 다닌다. 그는 언제나 아이디어를 스케치하는데, 그것은 훗날 작품으로 발전할 수도, 그렇지 않을 수도 있다.

‘떠오르다(Float)’(2019).

마크 브래드포드 <Keep Walking>, 아모레퍼시픽미술관

윤지은(아모레퍼시픽미술관 학예팀)

」왜 지금, 이 작가

현대 추상회화를 대표하는 마크 브래드포드의 작품세계를 복합적으로 소개하고 싶었다. 아모레퍼시픽미술관이 공간적으로 작가의 대형 회화를 풀어내기에 적합하다는 점도 한몫했다. 지역사회와 소외계층에 대한 작가의 오래된 관심이 국내 관람자들에게 울림을 줄 수 있을 테다.

전시에서 자랑하고 싶은 단 하나

2019년 작인 ‘떠오르다(Float)’. 180여 평에 달하는 전시장 바닥을 메워 관람자들이 작품 위를 거닐 수 있도록 했다. 밟을 수 있는 회화라니! 추상 회화를 범접할 수 없는 영역에 놓인 예술이 아닌, 가깝게 여길 수 있는 계기가 될 것.

기억에 남는 아티스트의 한 마디

“My work sits at the crossroads of many different things(내 작업은 다양한 요소들의 교차점에 놓여 있습니다).” 역사와 사회, 문학 등에서 영감을 얻고 융합해 대규모 회화로 풀어내는 그의 작품 표면은 쌓아 올린 종이를 찢어내고 샌딩한 결과물로 다양한 층위를 보여준다. 작가는 이와 같은 제작 과정과 결과물을 고고학에 비유한 적 있다. 표면에서 찾아낸 단서에서 사회와 역사의 다양한 단상을 유추할 수 있다.

큐레이터의 비밀 미션

전화번호부 일부를 콜라주 재료로 삼은 작품이 한 점 있다. 자세히 살펴보면 작품 속 전화번호부가 ‘K’로 시작하는 부분이 숨어 있다. ‘Korean Gift’ ‘Korean Ginseng’ ‘Kim’으로 시작하는 업장과 사람들의 이름을 찾아보자. 설치 중 마크 브래드포드와 함께 작품을 살펴보다가 발견한 부분인데, 작가 역시 제작 당시 의도한 바는 아니었으나 엄청난 우연에 매우 기뻐했다.

관람 후 다음 동선을 추천한다면

미술관 옆 오설록 카페에서 이번 전시의 대표작 ‘떠오르다’에서 영감을 얻어 출시한 ‘컨플릭트 말차 라떼’를 마셔보자.

이강승, ‘피부’(2024).

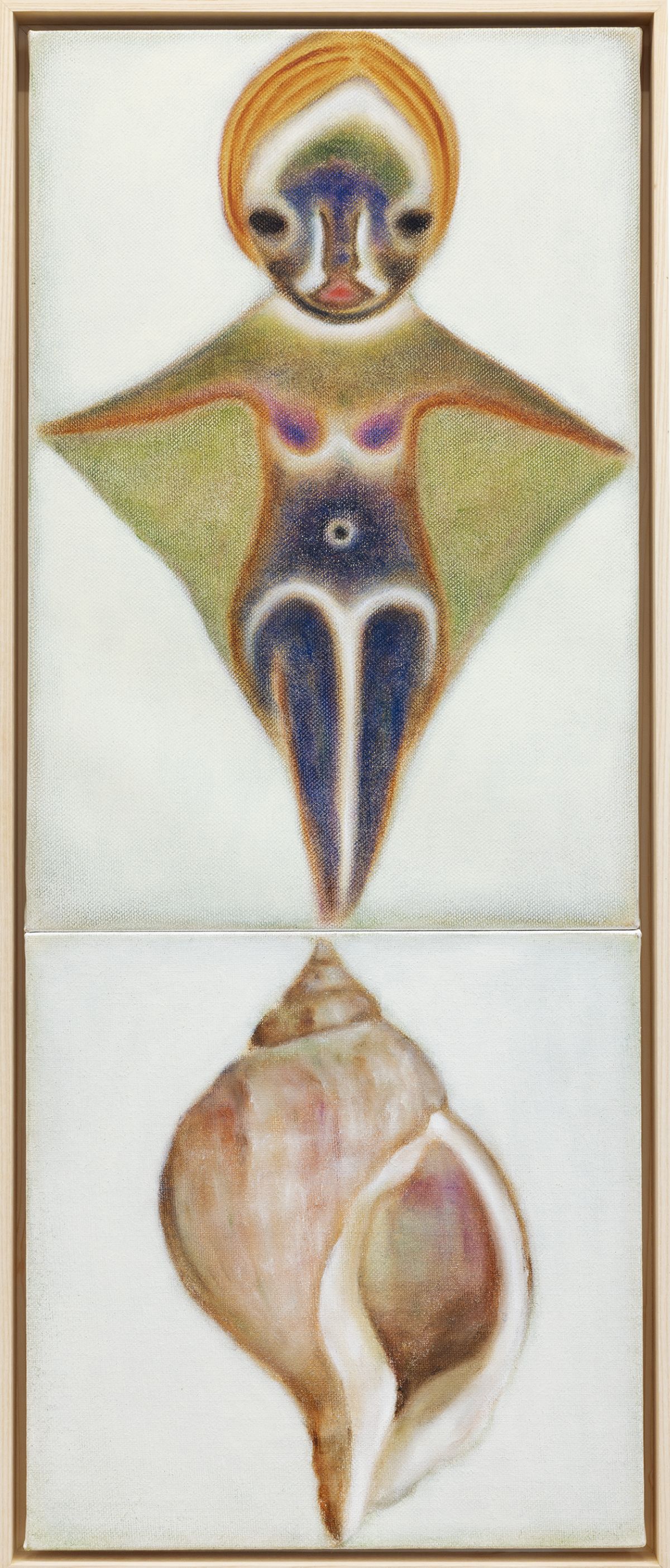

캔디스 린, ‘순수의 형태들’(2025).

이강승 × 캔디스 린 <나 아닌, 내가 아닌, 나를 통해 부는 바람>, 갤러리현대

이윤우(갤러리현대 디렉터)

」전시를 세 단어로 표현하면

아카이브, 욕망, 공생.

왜 지금, 이 작가

민주주의와 표현의 자유가 위협받고 ‘다름’이 여전히 차별과 보이지 않는 위계의 근거가 되는 시대다. 이강승과 캔디스 린의 작업은 우리가 직면한 현실과 인간의 본질에 더없이 시의적절하고 절실한 질문을 던지며, 보다 급진적인 방식으로 사유한다.

잊을 수 없는 순간

이번 여름, 캔디스 린 작가의 조각 설치미술 작품 일부인 재료를 직접 구하러 다녔다. 쐐기풀, 다미아나 잎, 에키나시아, 정향처럼 이름조차 낯선 재료를 구하기 위해 경동시장과 약령시장을 수소문했고, 이후 갤러리 한편에서 작가의 레서피에 따라 3~4주간 숙성시키며 재료들의 향과 색, 농도가 서서히 변하는 과정을 매일 지켜봤다.

아티스트의 TMI

캔디스 린 작가는 2011년경 실제로 기생충에 감염된 경험이 있다. 흥미로운 점은 감염되기 전부터 이미 기생충을 주제로 관련 작업을 전개해 왔다는 사실. 작가 스스로도 이를 두고 “기생충이 나를 조종하고 있었던 게 아닐까요?”라고 유머러스하게 언급한다.

직접 봐야만 알 수 있는 것

작품이 지닌 ‘결’. 이강승의 아상블라주 작품은 흑연 드로잉, 수채화, 금실 자수, 염소가죽 그리고 수집된 오브제 등 다양한 재료로 여러 대륙과 도시, 세대를 가로지르는 퀴어 역사의 파편을 밤하늘의 별자리처럼 구성한다. 캔디스 린의 작품은 곰팡이, 박테리아, 발효, 얼룩 등 유기적 물질과 이를 둘러싼 과정조차 매체로 삼는다. 말 그대로 ‘살아 있는 숨결’이 느껴지는 작품들!

큐레이터의 비밀 미션

두 작가 모두 제목이나 재료 표기 등 짧은 문장 속에도 여러 의미와 기억의 레이어를 중첩시키는 경향이 있다. 작품 캡션을 꼼꼼히 읽어 보길.

‘신문읽기 12.3’(2025).

성능경 <쌩~ 휙!>, 백아트

홍유진(백아트 매니저)

」왜 지금, 이 작가

2023년에 이어 백아트에서 선보이는 성능경 작가의 두 번째 개인전. 한국 실험미술의 선구자인 그는 여전히 활발하게 창작 활동을 하고 있다. 1980년대 이후의 주요 작업과 신작을 함께 선보이는 이번 전시는 프리즈 기간에 단연 생동감 넘치는 예술을 보여줄 것으로 기대된다.

직접 봐야만 알 수 있는 것

성능경 작가의 에너지는 대단하다. 특히 퍼포먼스에서 그 에너지가 배가된다. 8월 27일에 진행되는 오프닝 리셉션 퍼포먼스에서 그 에너지를 느껴보기를!

전시 준비 중 잊을 수 없는 순간

신작 준비를 위해 퍼포먼스 사운드를 녹음한 날. 영상이 아닌 소리를 기록해 작품으로 제작한 것은 우리 모두에게 새로운 시도였다. 그 과정에서 보았던 즉흥 퍼포먼스 역시 인상 깊었다.

특별히 와닿은 아티스트의 한 마디

예술은 쉽고, 삶은 어렵다.

큐레이터의 비밀 미션

전시장 곳곳에 ‘싸리’가 숨어 있다. 작가가 직접 다듬은 것이자 새로운 퍼포먼스의 주재료로, 전시 제목<쌩~ 휙!>과도 깊이 연결된 오브제다. 이 숨겨진 싸리를 찾아보는 건 전시 감상의 또 다른 재미일 것이다.

관람 후 다음 목적지

‘인사동 양조장’. 성능경 작가가 직접 추천한 곳이다.

‘Free Improvisation I’(2025).

홍영인 <서투른 작곡가>, PKM

장예란(PKM갤러리 전시팀장)

」왜 지금, 이 작가

홍영인은 자수라는, 누구에게나 열려 있는 기법을 작업에 활용함과 동시에 관람자 또는 퍼포머가 주체적으로 참여할 수 있는 퍼포먼스를 기획한다. 수직보다 수평적 관점이, 직선이기보다 비선형적 사고가 주목받는 탈중심의 현시대를 비춘다.

전시에서 자랑하고 싶은 단 하나

‘고대의 새, 달맞이꽃, 항일 여성 노동운동, 여치, 매미, 의식, 바람, 소 멍에, 코끼리와 강물’(2025). 미술관 규모의 대형 설치미술 작업이다. 인간과 자연이 공생하는 거대한 우주를 연상케 한다. 참(Charm)처럼 달린 작업의 부분은 각기 다른 소리를 내는 악기가 될 수 있으며, 전체는 연주 가능한 악보로 작용한다.

직접 봐야만 알 수 있는 것

자수와 직조는 한 땀과 또 다른 한 땀을 엮고 이들을 공동 리듬으로 편입시키는 독특한 작업 방식이다. 멀리서 보면 하나의 합일된 오브제지만, 가까이서 보면 두루미와 까마귀, 코끼리, 매미, 개구리 등이 실과 로프, 패브릭 위에 옹기종기 모여 각자의 소리를 내고 있는 디테일을 발견할 수 있다.

아티스트의 이 한 마디

“갈매기 떼가 세찬 목소리로 서로 소통하는 걸 보면서 나는 인간이 지구를 공유하는 수많은 종 중 단지 하나일 뿐이라는 사실을 상기했다. 소리의 감각으로 세상을 보기 시작하면 완전히 새로운 구조와 체계를 경험할 수 있고, 이는 우리를 지배해 온 자본과 물질, 권력 구조와 대비되는 것이다.”

큐레이터의 비밀 미션

작가가 어떤 소리를 시각화한 것인지, 연주하면 소리가 나는 악기의 부분이 어디일지 숨은그림찾기 하듯 찾아보자. 작품 중 하나에는 걸어가는 작가의 모습도 등장한다.

관람 후 다음 목적지

갤러리에서 3분 거리에 있는 ‘포스톤즈’ 삼청점.

‘32 Lilas Blocks’(2025).

안 베로니카 얀센스<September in Seoul>, 에스더쉬퍼 서울

김선일(에스더쉬퍼 디렉터 & 파트너)

」왜 지금, 이 작가

에스더쉬퍼 서울이 3월 한남동으로 확장 이전하면서 가장 먼저 떠올렸던 작가. 안 베로니카 얀센스(Ann Veronica Janssens)의 작품은 놓이는 환경이 매우 중요하다. 특히 자연광이 필요하다 보니 조건이 갖춰지지 않은 곳에서는 그 매력을 발휘하기 어렵다. 비정형적이고 채광이 충분한 새 공간에서 그의 작품을 꼭 선보이고 싶었다. 국내 첫 개인전이기도 해서 전 세계의 이목이 집중되는 9월 아트 위크에 맞춰 기획했다.

가장 끌리는 작품

작가의 철학이 응축된 ‘블록’ 시리즈. 미니멀한 외관 속에 각 구성 요소가 섬세하게 조율돼 있다. 각 블록이 지닌 미세한 차이에서 오는 서로 다른 빛은 볼수록 놀랍다.

직접 봐야만 알 수 있는 것

작품은 빛, 공기, 소리 등 주변 환경과 관람자의 참여로 완성되기에 같은 것이라도 매번 다른 경험을 준다. 여러 번 와서 작품의 다양한 얼굴을 경험해 보기를.

아티스트의 TMI

작가는 건축가 아버지와 갤러리스트 어머니 사이에서 자라 다양한 문화와 환경을 경험했다. 특히 콩고에서 지냈던 어린 시절에는 자연이 가장 가까운 친구였다. 광활한 하늘과 변화무쌍한 날씨, 빛과 바람, 빗방울과 석양에서 받은 감동은 그의 작업을 움직이는 원동력이자 주된 창작의 동기가 됐다.

전시를 세 단어로 표현하면

빛, 비 내리는 아침, 우연한 만남.

'White Phosphorous/Cobalt’(2025).

테레시타 페르난데스 <지층의 바다>, 리만머핀 서울

백정윤(리만머핀 커뮤니케이션 어소시에이트)

」왜 지금, 이 작가

기후 위기 속에서 예술은 생태 감수성과 비인간 중심의 시각에 주목해 인간·자연·기술 사이의 관계와 지속 가능성을 탐구한다. 테레시타 페르난데스(Teresita Ferna′ndez)는 자연 재료를 통해 기억과 정체성, 권력 구조를 사유하며 이를 생태적 시각 언어로 변환한다. 어느 때보다 무더웠던 여름 끝자락, 깊은 심연의 푸른 색감은 이 전시의 또 다른 즐거움이 될 것이다.

직접 봐야만 알 수 있는 것

전시명과 같은 연작 ‘지층의 바다(Liquid Horizon)’는 목탄과 모래 등 다양한 재료로 만들어졌다. 가까이 다가서면 표면 곳곳에 은은히 빛나는 모래 입자가 눈에 들어온다. 직접 마주해야 만날 수 있는 빛이다.

유독 끌리는 작품

‘화이트 포스포러스/코발트’. 약 2000개의 세라믹 큐브로 이뤄진 이 작품은 큐브가 하나하나 정교하고 견고하지만, 멀리서 보면 썰물과 밀물처럼 유연한 움직임이 느껴진다.

아티스트에 관한 TMI

작가는 작품을 보관하고 운송하는 나무 크레이트 상자나 벽면 설치를 위한 템플릿도 ‘작업’으로 여긴다. 작품을 담는 컨테이너 역시 치밀하고 완성도 높은 형태다. 완성된 작품의 경계를 확장해 보는 것도 흥미로운 시선이다.

특별히 와닿은 작가의 한 마디

“나는 어디에 있는가?(Where am I?)” 테레시타 페르난데스는 모든 작업에 임할 때 이 한 가지 질문으로 되돌아간다. 단순하지만 일상에서 잘 떠올리지 않는 질문이며, 장소가 품은 역사와 문화를 탐구하는 작가의 태도를 잘 보여주고 있다.

‘Who’s Got the Rebound?’(2025).

이지수 <Doorstep>, 상히읗

지혜진(상히읗 디렉터)

」왜 지금, 이 작가

이지수는 자취를 시작한 초기, 집 안에 있을 때 외부인이 침입하려던 경험을 작업의 동력으로 삼았다. 실제로 혼자 사는 많은 여성이 택배 송장에 남성 이름을 기입하거나 현관에 큰 신발을 둬 최소한의 영역을 지키는, 일종의 ‘어설픈 위장막’을 선택하지 않나. 이지수의 작업은 이런 눈속임을 단순한 방어 전략이 아닌, 온전한 자기 영역을 모색하는 시도로 전환한다. 불안을 공유하는 사람들의 연대와 용기에 주목하며, 그것이 현재를 살아가는 많은 이에게 울림이 되기를 기대하면서.

아티스트의 이 한 마디

곤충이나 동물이 위협에 처했을 때 외피를 바꾸거나 재조립하는 ‘의태’가 자신의 작업과 닮아 있다는 말.

직접 봐야만 알 수 있는 것

조각, 회화 그리고 때로는 천을 덧댄 작업까지 다양한 질감과 매체가 뒤섞여 있다. 나 역시 작가가 보내온 사진만 보고 모든 작품이 회화인 줄 알았는데, 직접 작품을 보고 천을 덧댄 디테일을 확인하면서 사진만으로는 느낄 수 없는 새로운 차원을 경험할 수 있었다. 실제 공간에서 마주했을 때 비로소 완전한 ‘관람’이 가능한 전시다.

큐레이터의 비밀 미션

회화 속 사물과 조각은 겉으로 보기엔 매우 흡사하지만, 서로 다른 매체로 표현된 ‘닮은’ 사물이다. 예를 들어 계란과 농구공, 거미줄과 접시의 균열처럼 언뜻 비슷해 보이지만 얇은 막을 걷어내면 전혀 다른 본질이 드러나는 형상들이 있다. 이렇게 ‘닮은 듯 다른’ 두 사물을 찾아보자.

관람 후 다음 목적지

주변에 다양한 맛집이 즐비하다. 타코 맛집 ‘타코스탠드’, 편집 숍 ‘팬스 댄스’, 카페 ‘델리마이크’에 들러보길. 날씨가 좋다면 세계 맥주를 즐길 수 있는 경리단길 터줏대감 ‘우리슈퍼’의 야외 테이블로 가자.

‘Freefall’(2025).

미란다 포레스터 <Be Like Water>, 파운드리 서울

강산아(파운드리 서울 매니저)

」왜 지금, 이 작가

미란다 포레스터(Miranda Forrester)는 흑인 퀴어 여성으로, 서구 미술사에서 배제된 인물과 장면을 환기한다. 배제의 역사 속 인물을 주체적이고 욕망하는 존재로 다시 소환해 평온한 순간으로 재구성한다. 서울은 다문화 도시지만 제도와 시선은 여전히 획일적이다. ‘물(Bodies of Water)’을 주제로 한 이번 신작이 경계와 규범을 해체하고, 새로운 관계의 가능성을 제시할 수 있지 않을까.

전시 준비 중 잊을 수 없는 순간

이번 신작을 실물로 마주한 순간. 투명한 폴리카보네이트를 통과하며 생기는 그림자와 빛, 벽의 색이 은은하게 스며드는 모습은 사진과 차원이 달랐다.

전시에서 자랑하고 싶은 단 하나

전시장 한쪽 벽을 차지한 타일. 작품 속에 들어온 듯한 경험을 주고자 ‘Fuse’라는 작품에서 표현된 타일을 실제 공간으로 확장했다.

아티스트의 이 한 마디

작가는 자신의 정체성을 표현할 때 ‘타자화’의 경험이 중요하다고 했다. 다름을 특별함으로 받아들이며 자신만의 방식으로 삶의 기쁨을 찾았고, 그것이 자신에 대한 분명한 인식과 타인과의 관계로 이어졌다고.

유독 끌리는 작품

나는 여전히 사랑이 궁금하다. 이유도 없이 속절없이 빠져드는 그 로맨틱함이란! 그런 이유로 ‘Sunburn’이 끌린다. 그림 속 인물은 서로에게 빠져들어 오랜 시간 햇볕 아래 있었음에도 저들이 그을렸다는 사실조차 눈치채지 못하고 있다.

아티스트의 TMI

작가는 지난해 4월 결혼해 자신의 파트너와 법적으로 가족이 됐다.

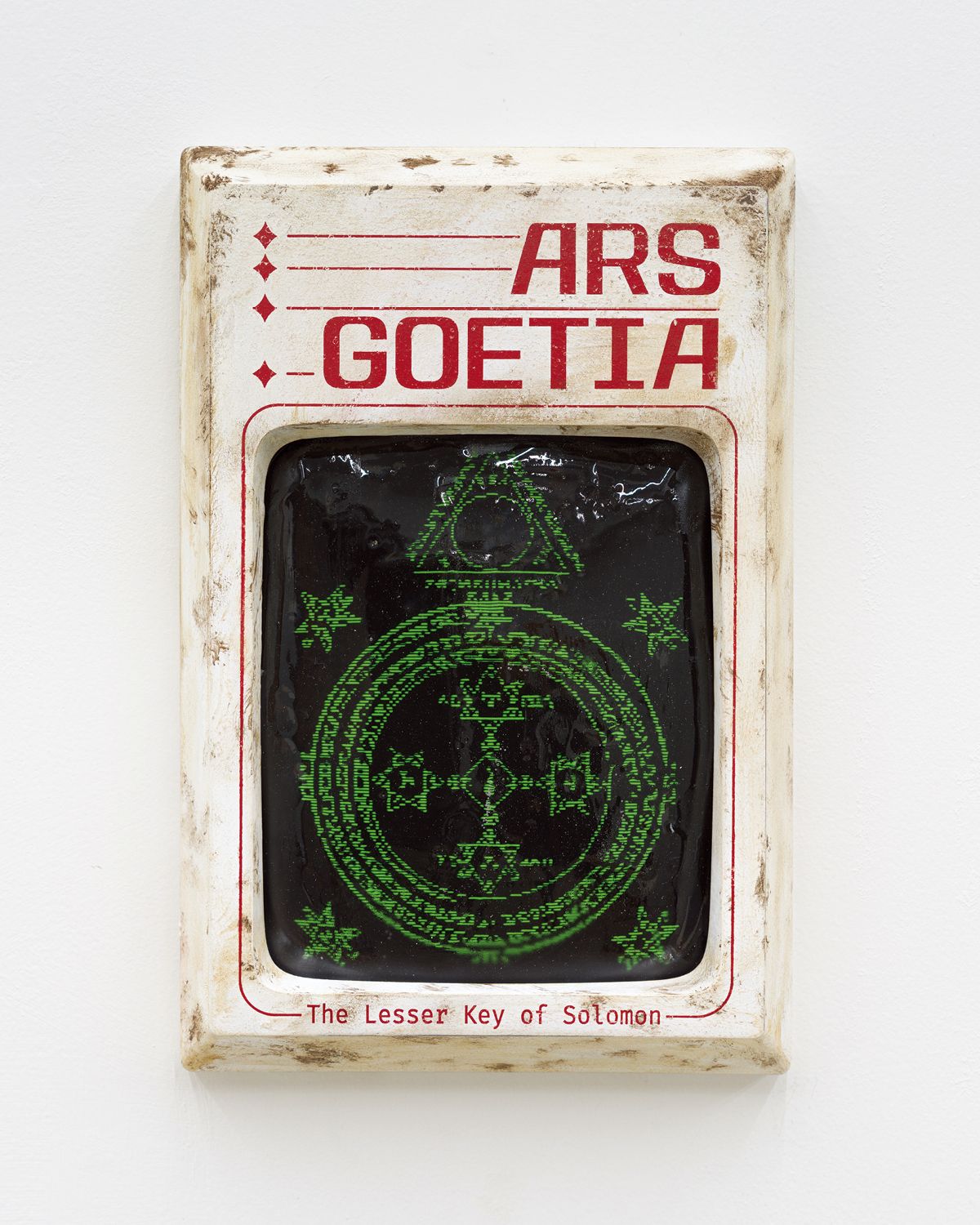

‘Ars Goetia’(2025).

‘Testers for Alpha’(2025).

김한샘 <Nowon>, 디스위켄드룸

이유진(디스위켄드룸 큐레이터)

」왜 지금, 이 작가

동시대 아트 신에서 활발히 연구되는 매체를 다루는 젊은 한국 작가를 소개하고 싶었다. 1990년생 김한샘은 아날로그와 디지털 문화를 결합한 회화와 조각, 인터랙티브 게임 등을 선보여 왔다. 이번 전시에서는 게임 엔진을 활용해 만든 영상 작업, 이른바 ‘머시니마(Machinima)’를 통해 예술 속 게임 콘텐츠의 가능성을 실험한다.

가장 끌리는 작품

‘Speed Run’. ‘바르게 살자’를 패러디한 ‘빠르게 살자’가 새겨진 표지석과 ‘양보’ 표지판이 나란히 그려진 이미지가 김한샘만의 위트를 보여준다. 빠르게 살자! 그러나 양보하며.

전시를 세 단어로 표현하면

시작, 무한, 승리.

직접 봐야 알 수 있는 것

벽에 걸린 오브제들은 장난감을 떠올리게 하지만, 인위적으로 긁고 덧칠해 만든 흔적이 있다. 한때 반짝였던 것들이 빛을 잃은 모습은 아득한 향수를 불러일으킨다.

관람 후 다음 목적지

주변에 아키비스트, 포겟미낫스위츠, 울프소셜클럽, 디스트릭트처럼 개성 있는 카페가 많다.

‘Untitled(Sebastien)’(2006).

지미 로버트 <Éclipser>, 바라캇 컨템포러리

오다인(바라캇 컨템포러리 큐레이터)

」왜 지금, 이 작가

지미 로버트(Jimmy Robert)는 사진, 영상, 텍스트, 조각, 퍼포먼스 등을 넘나들며 ‘보는 방식’과 그 안에 숨겨진 권력 구조에 질문을 던진다. 그에게 몸은 핵심 도구이자 메시지로, 직접 퍼포먼스를 하거나 다른 사람의 신체가 사진이나 오브제로 등장한다. 또 쉽게 변하는 종이 같은 재료를 통해 ‘우리가 보는 것이 누군가와 무엇을 제대로 보여주는지’ 질문한다. 작품을 통해 현대미술과 대중 매체 속에서 소외된 존재를 사유할 수 있는 자리를 마련하고 싶었다.

전시에서 자랑하고 싶은 사실

작가의 초기 필름 작업을 영사기를 통해 상영한다는 점이 특별하다. 그간 대부분 디지털로 전환돼 소개된 영상을 영사기 특유의 소리와 질감을 통해 경험할 수 있다.

직접 봐야만 알 수 있는 것

신작 영상-퍼포먼스 ‘Comment Taire’가 9월 4일 오후 8시 바라캇 컨템포러리에서 열린다. 단 한 차례 진행되니 이 기회를 놓치지 말기를.

특별히 와닿은 아티스트의 한 마디

“영원한 아마추어로 존재한다는 것은 재현과 그 복잡한 층위를 이해하는 일이다. 그건 어쩌면 관심이나 주의 혹은 진지함의 부족으로 보일 수 있으나, 나는 그것이 오히려 ‘접근 가능성’을 뜻한다고 생각한다.” 언제부턴가 예술은 접근과 이해가 어려운 것이 됐는데, 사실 이런 자유와 단순함이야말로 예술의 기본 자세라는 점에서 전적으로 동의한다.

‘Flame Thrower’(2025).

‘Demi-Pointe’(2025).

우한나 <품새>, 지갤러리

채승민(지갤러리 매니저)

」왜 지금, 이 작가

우한나는 인간과 비인간, 보호하는 것과 보호받는 것 등 상반된 개념을 융합해 새로운 존재의 가능성을 탐구해 왔다. 이런 작업은 현대 사회에서의 정체성, 젠더, 신체에 대한 깊은 성찰을 담고 있다.

작가의 TMI

이번 전시는 작가가 고등학교 때 키우던 햄스터 ‘쵸쵸’와도 관련 있다. 어디든 함께 다녔으며, 독서실도 예외는 아니었다고. 볼주머니에 암 덩어리가 생겨 세상을 떠난 후에도 작고 귀여운 것을 볼 때마다 “쵸쵸다!”라고 외칠 만큼 마음 한편에 그리움이 남아 있다고 한다. 이런 애정과 기억이 담긴 특별한 이야기와 쵸쵸의 흔적을 전시장에서 찾아볼 수 있다.

직접 봐야만 알 수 있는 것

갤러리 바닥 곳곳의 자연스럽게 생긴 균열 사이사이에 알록달록한 솜과 실리콘을 넣어 공간과 작품이 하나로 이어지도록 연출했다. 마치 틈새에서 생명체가 꿈틀거리며 모습을 드러내는 독특한 장면과 만날 수 있다. 비밀스러운 이야기 속 주인공이 된 듯 전시장을 마음껏 누벼보길.

전시를 세 단어로 표현하면

균형, 해체, 유기성.

관람 후 다음 목적지

들기름 막국수 명소 ‘만천리상회’.

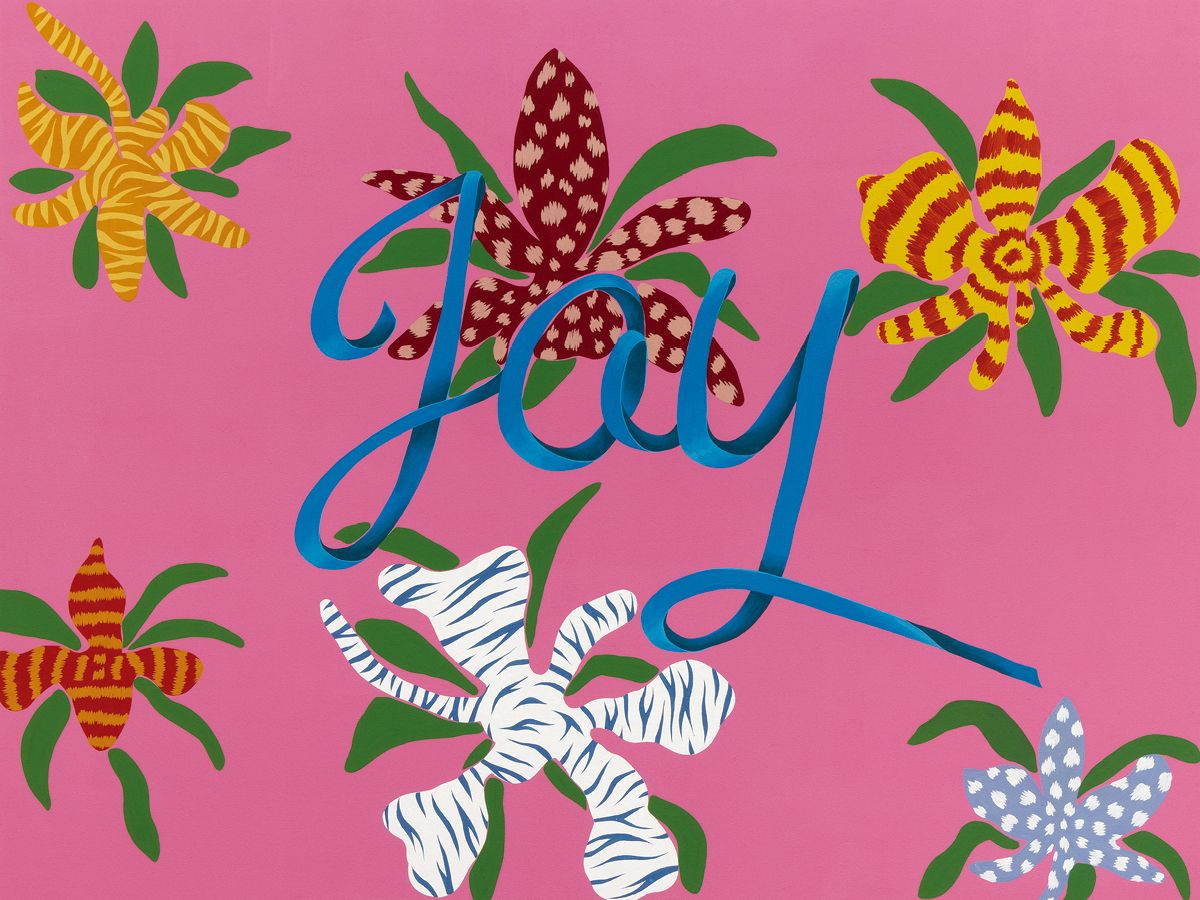

‘Joy’(2025).

조엘 메슬러 <Paradise Found>, 파라다이스시티

전동휘(파라다이스시티 아트팀 디렉터)

」왜 지금, 이 작가

자신의 극복과 치유 여정을 바탕으로 하는 조엘 메슬러(Joel Mesler)의 작업은 대중문화와 개인 서사를 넘나들며 강렬한 시각적 즐거움과 감정적 울림을 전한다. ‘파라다이스시티’라는 공간이 가진 즐거움과 맞닿아 있으면서도 삶의 깊이와 희망을 전할 수 있을 것.

전시 준비 과정 중 잊을 수 없는 순간

파라다이스시티 전체가 작가의 작품으로 물들며 다채로운 방식으로 그의 예술을 기념한 과정을 지켜본 것. 전시 오픈에 앞서 작가의 지식재산권(IP)을 활용해 리조트 전역의 환경 연출을 진행했다.

전시에서 자랑하고 싶은 단 하나

생명의 근원을 상징하는 ‘Tree of Life’라는 설치미술 작품을 비롯해, 작가의 여정과 내적 발견이 담긴 신작들이 전시의 하이라이트.

작가의 TMI

하나, 작품에 자주 등장하는 초록색은 유년 시절 아버지가 이혼 후 머물며 신경쇠약을 겪었던 베벌리힐스 호텔의 잎사귀 무늬 벽지에서 영감받은 것이다. 둘, 작가는 유대교 전통에 따라 우상 숭배를 금기시하는 환경에서 자랐음에도 유대인 랍비 초상화를 수백 점이나 수집하고 직접 그리는 ‘보관자(Custodian)’ 역할을 자처한다. 셋, 개인적인 어려움으로 깊은 어둠에 빠졌을 때 오랜 친구이자 작가인 라시드 존슨의 도움으로 삶을 다시 시작했다.

직접 봐야만 알 수 있는 것

캔버스에 글자를 쓰고 아크릴과 유화, 혼합 매체 등 다양한 재료를 거침없이 사용해 만들어낸 작품들. 특히 유화로 작업하는 랍비 초상화의 경우 작업 과정 중 온몸이 물감으로 뒤덮일 만큼 열정적으로 작업한다고. 실제로 봐야만 그 에너지와 정직한 감정, 유쾌하면서도 진실한 내면을 오롯이 느낄 수 있다.

전시에 숨은 디테일

작품에 자주 등장하는 ‘초록색’은 화려하지만 감춰진 상처를 상징한다. 어린 시절의 트라우마를 예술로 승화시킨 상징적인 색깔과 문구를 찾아보면 그의 내면과 마주할 수 있을 것.

‘Untitled’(2025).

이즈미 카토 <IZUMI KATO>, 페로탕 서울

한찬희(페로탕 서울 전시 매니저)

」왜 지금, 이 작가

단순하고 순수한 형태. 작품 속 형상은 어린아이, 원시인 혹은 미래 생명체를 떠올리게 한다. 특별한 설명 없이도 직관적으로 다가오는 작품은 늘 분석과 설명을 요구하는 챗GPT와 대조적이다. 붓 대신 손으로만 그리는 원시적 기법은 감정을 더욱 직접적으로 전달하며, 누구든 느끼는 그대로가 정답이 된다. 작가가 전시는 물론 출품작에도 제목을 붙이지 않은 이유.

기억에 남는 아티스트의 한 마디

“나만의 방식대로 그림을 그리자고 마음먹었을 때 가장 먼저 아이들의 그림이 생각났다. 아무도 가르쳐주지 않았지만, 점과 선으로 이뤄진 그림들은 요소마다 상징적 의미를 내포한다. 그것이 내 시작점이었다.”

특히 흥미로웠던 작가의 일면

작가는 2005년 회화 작업에서의 슬럼프를 목조 조각으로 확장하며 극복했다. ‘작품은 이래야 한다’는 통념과 사회적 압박에서 벗어나 무한히 확장되는 자유를 느꼈다고.

아티스트의 TMI

첫째, 작가의 할아버지가 어부였고, 본인도 낚시에 관심이 많다. 이번 전시에서 ‘낚시’와 연관된 모티프를 찾아보기를. 둘째, 코로나19 때 작가는 프라모델을 하며 집에 머물렀다. 작품 일부에 프라모델을 접목한 이유. 셋째, 이즈미 카토는 5인조 밴드 드러머로 꾸준히 활동 중이다.

전시를 세 단어로 표현하면

인간적, 기묘함, 사랑스러움.

관람 후 다음 목적지

도보로 1분 거리에 있는 도산공원. 자연 속을 거닐다 평범한 돌을 보면 전시에서 본 형상이 떠오를지도 모른다.

Credit

- 에디터 이경진 · 윤정훈

- 아트 디자이너 정혜림

- 디지털 디자이너 오주영

- COURTESY OF ARTISTS AND GALLERIES

2026 봄 필수템은 이겁니다

옷 얇아지기 전 미리 준비하세요, 패션·뷰티 힌트는 엘르에서.

이 기사도 흥미로우실 거예요!